手紙の書き方

常識と基礎知識・作法と頭語結語

手紙の利点

今、紙の手紙がひそかな流行を見せています。デジタル社会になり、メールやメッセージアプリ・SNSのDM機能が主流の中、時代に逆行するアナログ手法が注目されているのは、なぜでしょう。

その理由を解説します。

- 現物が存在する凄味

メールやメッセージアプリは、スマートフォンの小さな画面に表示されます。

どんなに大事な事柄も、掌中におさまってしまうと、矮小化されて見えがちです。

重大事は厄介事に、警告は注意の文句程度に見えてしまいます。

逆に、実際に紙に書かれたものは事が大きく見えます。

折りたたまれた便箋を開いて赤の活字で「警告文」などと書かれていたら、誰しもびくっとするものでしょう。

個人間で手紙が用いられることが少ない昨今、大きなインパクトとなります。

- 自由度の高さ

日本語は縦書き横書きを選べます。

手書きと活字を使い分け、読み手の印象をコントロールできます。

色づかいを工夫したり、簡単なポンチ画を添えることも可能です。

「Office系のソフトでできるじゃないか」と聞こえてきそうですが、メール文ではできませんし、添付したファイルでそれを代用しようとする発想は、手紙の自由度の真価を、根本的にを履き違えています。

高い自由度の効能は、受け取り手がハガキを裏返したり、封筒から便箋を取り出して開くその瞬間にあるといって過言ではありません。

初見で「あッ!」と驚かせたり、「おや?」と思わせたり。

衝動さめやらぬまま、受け取り手に文面を読ませるところに、特別な印象づくりが可能となるのです。 添付ファイルでは果たしえぬ効能です。

- アンチ・テクノロジー

絵文字やフォントに飽きた若者が、敢えて昔のやりかたに手間をかけて見せるところに面白みを感じているようです。レトロ嗜好ともつながるものがあります。

手紙作法|誰でも手紙が書けるように

上記「自由度の高さ」からお分かりいただけるように、手紙の持つ最大の特性は「自在さ」です。

しかし、自在であるということには、恐ろしい面もあります。

それを扱う人間の内面を露呈させてしまうことです。

ある程度わきまえた人間が扱わなければ、軽薄さや無知さがさらけ出てしまうでしょう。

「それなら手紙はやめておこう」…ちょっと待ってください。

そういう人のために、手紙には書式作法があります。

これを使えば、誰もが「恥ずかしくなく・無知をさらけず・ある程度の敬意を持たれる」手紙が書けるようになっています。

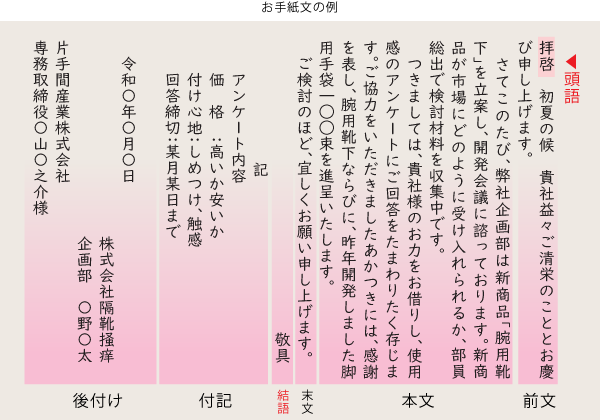

基本的にお手紙は「頭語・前文・本文・末文・結語・付記・後付け」で構成されています(縦書きの場合)。以下に簡単な例を示しましょう。

- 頭語 拝啓・謹啓など(後述)

- 前文 時候の挨拶・気遣いの文章

各所のWEBサイトに解説されているので、検索してください。 - 本文

用件です。基本的に「さて」と「つきましては」で構成されます。

「さて」で相手に状況をのべ、「つきましては」で行動喚起します。

「さて」「つきましては」を、そのまま用いる必要はありませんが、あれば手紙の骨格が分かりやすくなるでしょう。

行動喚起に条件があり、本文中に書くと冗長になる場合、結語の後に「付記」を配置して記載することもあります。 - 末文

しめくくりの部分。「略儀ながら」「末筆ながら」など、基本的に定型です。内容にあわせて作文します。 - 結語

頭語と紐づけられている言葉。敬具・謹白など - 付記

相手に求めた行動喚起で条件がある場合、ここに記します。 - 後付け

文面をしたためた日付、差出人と宛名。

手紙の頭語結語

頭語結語の種類や用法は、他のWEBサイト上に例示されていますので省きますが、一般的には以下の3つを覚えておけば、ほぼ問題はありません。

- 一般的な手紙

拝啓-敬具(敬白) - 目上の方への手紙

謹啓-謹言(謹白・敬白) - 返事の手紙

拝復-敬具

女性はこれらを文章で伝えても良いことになっています。

- 一般的な手紙

一筆申し上げます-かしこ - 目上の方への手紙

謹んで申し上げます-かしこ

人口に膾炙するこんな頭語結語もあります。

- 親しい人への手紙

前略-草々

前略は、「前文を略します」の意で、失礼を承知で、と断っています。

さくらライティングではお手紙ご依頼で「前略」は用いません。

なぜなら、失礼と分かっていてそれを用いるのは、失礼の上重ねでしかないからです。

お客様からご用命が無い限り、親や兄姉、親戚への手紙でも使いません。

上から下、つまり親から子供、兄姉から弟妹の間では使ってもよさそうですが、代筆依頼されるお手紙は、ほとんど謝罪や揉め事の和解で、出す側に下手(したて)に出なければならない理由があります。

たとえ上から下への手紙でも、前略をお勧めできないのは、そのためです。

手紙代筆は心理戦

作法に則れば誰もが礼儀正しく用件を伝えられることは、お分かりいただけましたか?

作法は不変ですが、実地には戸惑うことも多いようです。

「転居しました」

「転職しました」

「子供が産まれました」

こういうお手紙はまだよいのです。せいぜい「お祝いは無用です」など、相手の善意を押しとどめる言葉をどのように入れるか気を使うくらいです。

厄介なのは、謝罪、お詫び、謝罪プラスお願い、物を売ってくれ(譲ってくれ)、警告……つまり、人間関係の拗れです。

こういった手紙には目的があります。

「許してほしい」

「何かをしてほしい」

「何かをやめてほしい」

手紙を通して、相手に何らかの変化を迫っています。

手紙を出す側は、目的達成のために、読み手に何をどのように伝えるか、考えなければなりません。

言葉で相手の感情をコントロールし、よい結果を引き出そうと苦心します。

ここまでくると、日頃から手紙を書きなれている人でなければ、難しいでしょう。

専業で手紙代筆を行うライターのノウハウを活用することは、時間的にもクオリティ的にもコストが見合う賢い選択といえます。

お困りの方は、ぜひさくらライティングにご相談ください。